「個人事業主でも社会保険に入れるの?」と疑問に思っていませんか?

この記事では国民健康保険や国民年金、任意継続保険など、個人事業主が利用できる社会保険制度とその加入条件、選び方、手続き方法、おすすめの加入方法まで徹底解説します。

自分にとって最適な社会保険選びのポイントがわかります。

個人事業主が社会保険に入れるのか基礎知識

社会保険の基本的な仕組みとは

社会保険とは、病気やケガ、老後や失業など、人生のさまざまなリスクから生活を守るために国が設けている公的な保険制度です。

日本の社会保険は大きく「健康保険」「年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」の5つに分かれており、このうち個人事業主が主に関わるのは健康保険と年金保険です。

これらは、国民全員が必ず加入しなくてはならない「国民皆保険」「国民皆年金」制度として法律で定められています。

また、会社員(法人の従業員や役員など)の場合は勤務先を通じて社会保険(健康保険・厚生年金・介護保険など)に加入しますが、個人事業主の場合は、原則として自ら手続きを行い、個人単位で国民健康保険や国民年金などの社会保険に加入する必要があります。

会社員と個人事業主の社会保険の違い

会社員と個人事業主では、社会保険の加入先や内容・保険料の負担方法などに明確な違いがあります。

以下の表に、主な違いをまとめます。

| 項目 | 会社員(サラリーマン) | 個人事業主 |

|---|---|---|

| 健康保険 | 健康保険(協会けんぽ等)へ勤務先を通じて加入 | 国民健康保険もしくは国民健康保険組合に自分で加入 |

| 年金 | 厚生年金保険に勤務先を通じて加入 | 国民年金に自分で加入 |

| 保険料の負担 | 会社と労働者が折半して支払う | 全額自己負担 |

| 加入手続き | 勤務先が手続きを代行 | 自分で市区町村等の役所や年金事務所で手続き |

個人事業主は、健康保険・年金の全額を自分自身で負担し、手続きも自ら行う必要があるため、会社員に比べて負担感と手間が増えることが特徴です。

また、原則として労災保険や雇用保険には個人事業主本人は加入できませんが、従業員を雇った場合には対象となる場合があります。

以上の点を押さえることで、個人事業主としてどのような社会保険に加入できるのか、またどんな違いがあるのかの基礎をしっかりと理解することができます。

個人事業主が加入できる社会保険の種類

個人事業主は、会社員に比べて加入できる社会保険の種類や制度が一部異なります。

ここでは、個人事業主が利用できる主な社会保険制度について詳しく解説します。

国民健康保険

国民健康保険は、個人事業主や自営業者が主に加入する医療保険制度です。

各市区町村が運営しており、加入者やその家族が病気やけが、出産時に必要な医療サービスを受けることができます。

会社員の場合は健康保険(協会けんぽや組合健保)に加入しますが、事業所得者や無職の場合は国民健康保険への加入が必須となります。

国民年金

全ての個人事業主は国民年金(基礎年金)への加入が法律で義務付けられています。

国民年金は日本全国民の老後の基礎的な生活保障を目的とした制度で、20歳以上60歳未満のすべての人が対象です。

個人事業主の場合、第1号被保険者として自ら保険料を納める必要があります。

国民健康保険組合制度について

特定の業種(たとえば、医師や美容師、弁護士など)は国民健康保険組合に加入することが可能です。これは一般的な国民健康保険とは異なり、業界ごとに運営されている医療保険制度です。

団体や組合に所属していることが条件であり、保険料や給付内容にそれぞれ特徴があります。

| 制度名 | 主な対象者 | 特徴 |

|---|---|---|

| 国民健康保険(市区町村) | 個人事業主、無職、退職者など | 自治体で管理、所得による保険料変動 |

| 国民健康保険組合 | 特定の職業団体に属する個人事業主 | 組合ごとの保険料・給付、業種の特徴を反映 |

任意継続保険

会社員から独立して開業した場合、直前の健康保険を最長2年間継続可能な制度が「任意継続被保険者制度」です。

これにより、しばらくは会社員時代と同じ健康保険(協会けんぽや組合健保)を個人で支払い加入できますが、条件を満たす必要があります。

会社員として2ヶ月以上健康保険に加入していたことが前提となります。

協会けんぽや健康保険組合への加入可否

原則として個人事業主が事業主単独で協会けんぽや健康保険組合(いわゆる社会保険)には加入できません。

ただし、常時5人以上の従業員(士業や農林水産業など一部除外業種あり)を雇用している場合、事業主も従業員とともに社会保険への加入義務が生じます。

また、法人化(法人成り)を行うことで、代表者であっても社会保険への加入が可能となります。

| 社会保険の種類 | 個人事業主の加入可否 | 備考 |

|---|---|---|

| 国民健康保険 | 〇 | 自動的に適用、必ず加入 |

| 国民健康保険組合 | 〇(業種限定) | 業種によっては加入可 |

| 任意継続保険 | 〇(退職者限定) | 最長2年、条件あり |

| 協会けんぽ・健康保険組合 | △ | 原則不可、従業員5人以上で義務化 |

このように個人事業主は、一定の条件下で国民健康保険や国民健康保険組合、任意継続被保険者制度など多様な社会保険に加入できます。

事業形態や雇用実態など自身の状況に最適な制度を選ぶことが、適切な社会保障とコスト管理のポイントとなります。

個人事業主として社会保険に加入するための条件

加入資格と条件の概要

個人事業主が社会保険へ加入する場合には、加入できる社会保険の種類や条件が会社員とは異なります。

社会保険とは一般的に健康保険、年金保険、雇用保険、労災保険を指しますが、個人事業主は自分の事業規模や雇用状況によって加入できる保険が異なります。

個人事業主本人のみで事業を営む場合、主に加入できるのは「国民健康保険」と「国民年金」です。

雇用保険や厚生年金、健康保険(協会けんぽや健康保険組合)は原則として法人の事業主(役員や従業員を雇用している場合)でなければ加入できません。

| 保険の種類 | 加入対象者 | 主な条件 |

|---|---|---|

| 国民健康保険 | 個人事業主やその家族 | 日本国内に住民登録がある自営業者など |

| 国民年金 | 20歳以上60歳未満の全国民 | 会社員や公務員以外は第1号被保険者として加入 |

| 厚生年金・健康保険 | 法人の代表者や従業員 | 法人化し、雇用関係がある場合 |

| 雇用保険 | 従業員を雇用している事業主 | 常時1人以上の労働者を雇用 |

| 労災保険 | 従業員を雇用している事業主等 | 従業員がいれば強制適用 |

家族や従業員を雇った場合の社会保険加入

個人事業主が家族や従業員を雇用した場合、社会保険の適用範囲が広がることがあります。

特に従業員を常時5人以上雇う一部の業種(法定16業種、例:製造業、建設業、販売業など)では、厚生年金保険と健康保険(協会けんぽ)への適用事業所となる義務が生じます。

ただし、個人事業主が雇用する家族については、労働の実態や給与の支払われ方によって社会保険への加入が制限されるケースもあります。

「家族従業員」は労働者とみなされない場合があるため、詳細な取り扱いには注意が必要です。

| 雇用形態 | 社会保険適用 | ポイント |

|---|---|---|

| 従業員(家族以外) | 条件により健康保険・厚生年金に加入 | 常時5人以上の特定業種で義務化 |

| 家族従業員 | 原則対象外(専従者の場合) | 立場や実態によって異なるため確認が必要 |

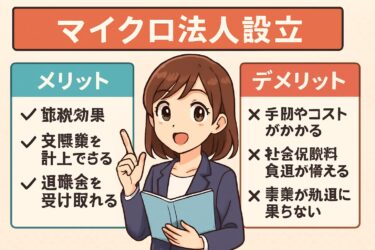

法人成りして社会保険に加入する方法

個人事業主としては厚生年金や健康保険(協会けんぽ等)に直接加入することはできませんが、「法人成り」することで社会保険への加入が可能となります。

法人成りとは、個人事業を株式会社や合同会社などの法人化することをいいます。

法人を設立し、代表取締役として自身が給与(役員報酬)を受け取ることで、給与所得者として健康保険や厚生年金保険へ加入できます。

法人となり社会保険へ加入した場合、従業員がいなくても代表者1人でも加入が義務付けられます。

また家族を役員報酬や従業員として雇用すれば、家族も社会保険の対象になります。

| 加入要件 | ポイント |

|---|---|

| 法人を設立 | 株式会社・合同会社・医療法人・NPO法人など |

| 役員報酬や給料の支払い | 代表取締役や役員でも被保険者可 |

| 従業員なしでもOK | 法人だけで加入義務が発生 |

社会保険に手厚く加入したい場合、法人成りも検討しましょう。

個人事業主におすすめの社会保険加入方法

国民健康保険組合のメリット・デメリット

国民健康保険組合は、個人事業主やフリーランスのために設けられた独自性の高い健康保険制度です。

多くは業界や職種ごとに設立されており、IT、建築、芸術など幅広いジャンルで利用が可能です。

メリットとしては、一般の国民健康保険より保険料が割安になるケースが多く、付加給付や出産時の一時金、傷病手当金など、組合独自の給付がある場合もあります。

一方、デメリットとしては、組合ごとに加入条件が厳しかったり、脱退後の再加入が難しかったりする点があります。

| 項目 | 国民健康保険組合 | 一般の国民健康保険 |

|---|---|---|

| 保険料 | 比較的安価(業種組合による) | 収入に比例し高くなりがち |

| 給付内容 | 付加給付が手厚い場合あり | 標準的 |

| 加入条件 | 業種や職歴の制限あり | 制限ほぼなし |

国民健康保険と任意継続、どちらを選ぶ?比較ポイント

個人事業主として国民健康保険と任意継続健康保険(前職の健康保険)のどちらに加入するべきかは、状況によって判断が必要です。

任意継続健康保険は、退職後2年間に限り前職の健康保険を継続でき、保険料やサービス内容が変わらないメリットがあります。

ただし、扶養家族が多い場合や、前年の収入が高い場合は保険料が割高になることもあります。

逆に、国民健康保険は収入や世帯人数に応じて保険料が計算されます。

| 比較項目 | 国民健康保険 | 任意継続健康保険 |

|---|---|---|

| 加入期間 | 特に制限なし | 最大2年間 |

| 保険料 | 前年の所得と世帯人数で決定 | 在職中の標準報酬月額で決定 |

| 扶養家族への対応 | 全員分の保険料が必要 | 扶養人数による増額なし |

ご自身やご家族の状況に応じてシミュレーションや市区町村への問い合わせをおすすめします。

法人成りした場合の社会保険加入手続き

個人事業主が法人化(法人成り)することで、厚生年金や健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)へ加入することが可能となります。

法人の代表者(社長)や役員、従業員は、社会保険への加入が法律で義務付けられており、老後の年金受給額の増加や傷病手当金、出産手当金など、会社員と同等の保障が受けられます。

手続きは、税務署や労働基準監督署での法人設立登記後、年金事務所等での健康保険・厚生年金の加入申請を行います。

必要となる書類は以下の通りです。

| 提出先 | 必要書類 |

|---|---|

| 年金事務所 | ・新規適用届 ・被保険者資格取得届 ・登記事項証明書 ・給与支払い証明 |

法人化することで、節税効果や社会的信用の向上に加えて、より充実した社会保険制度の利用ができる点が大きな利点です。

扶養に入るという選択肢

配偶者やご両親などが社会保険に加入している場合、自身の年間収入が130万円未満(副業の場合等は106万円未満)であれば、家族の扶養に入ることが可能です。

扶養に入ることで自分の社会保険料を払う必要がなく、健康保険・年金とも保障を受けられます。

ただし、この方法では事業を本格的に行う場合や収入増加が見込まれる場合には制限があるため注意が必要です。

扶養に入るときの手続きは、扶養者が加入している健康保険組合等に必要書類(収入証明書など)を提出して行います。

「扶養に入る」ことでコストを抑えられますが、事業での利益が増える場合は早めに自分で社会保険への加入を検討しましょう。

社会保険加入の手続きと必要書類

国民健康保険・国民年金の場合の手続きの流れ

個人事業主として開業した場合、多くの方は国民健康保険と国民年金への加入手続きが必要になります。

市区町村の役所や役場の窓口で、指定の手続きを行うことで加入が完了します。

手続きの流れは以下の通りです。

- 居住地の市区町村役場で「国民健康保険」「国民年金」の窓口に行く

- 必要書類を提出し、加入手続きを行う

- 保険証や納付書が後日交付・郵送される

なお、会社員や公務員として加入していた健康保険・厚生年金をやめた場合は、14日以内の手続きが法令で定められています。

| 手続き区分 | 主な手続き窓口 | 主な必要書類 |

|---|---|---|

| 国民健康保険加入 | 市区町村役場 国民健康保険窓口 | 印鑑マイナンバーカードまたは通知カード本人確認書類(運転免許証、パスポート等)退職証明書や健康保険の資格喪失証明書(該当者) |

| 国民年金加入 | 市区町村役場 国民年金窓口 | 年金手帳マイナンバーカードまたは通知カード印鑑退職証明書(該当者) |

法人成り後の社会保険加入手続き

個人事業主が法人化(法人成り)した場合は、従業員や代表取締役自身が「健康保険」(協会けんぽ等)および「厚生年金保険」へ加入する義務があります。

会社の所在地を管轄する年金事務所にて、以下の手続きが必要です。

- 法人成立後、健康保険・厚生年金新規適用届の提出

- 被保険者資格取得届の提出

- 必要書類の提出(登記簿謄本や印鑑証明 等)

- 審査完了後、保険証が交付される

| 手続き区分 | 主な手続き先 | 主な必要書類 |

|---|---|---|

| 健康保険・厚生年金保険の新規適用 | 日本年金機構の各年金事務所 | 新規適用届登記簿謄本(履歴事項全部証明書)法人印鑑証明書事業所の賃貸契約書等の所在地証明被保険者資格取得届(役員・従業員分) |

失業・開業・廃業した場合の対応

失業や開業、廃業などで個人の社会保険の加入資格が変更になる場合は、それぞれ速やかな届出・手続きが求められます。

特に喪失・新規加入の通達先や保険の有効期限に注意してください。

| ケース | 主な行うべき手続き | 主な提出先 |

|---|---|---|

| 失業した場合(退職) | 健康保険・厚生年金の資格喪失届、国民健康保険・国民年金への加入手続き | 勤務先・市区町村役場・年金事務所 |

| 開業した場合(会社員→個人事業主) | 国民健康保険・国民年金への加入手続き | 市区町村役場 |

| 廃業した場合(個人事業主→無職/再就職) | 国民健康保険・国民年金の資格喪失届、または新規勤務先での社会保険加入手続き | 市区町村役場・勤務先・年金事務所 |

社会保険の種類や立場の変更があった場合、対応が遅れると医療費の自己負担増加や年金の未納につながりますので、なるべく速やかに手続きを進めることが重要です。

社会保険加入によるメリット・デメリット

保障・給付金などのメリット

社会保険に加入することで、万が一の病気やけがの際の医療費が大幅に軽減されることや、老後や障害、遺族となる場合に年金が支給されるなどの手厚い保障を受けることができます。

また、出産手当金や高額療養費、傷病手当金など、生活をサポートする各種給付金制度も利用可能です。

これらの給付金を利用することで、突然の収入減少や医療費負担が発生した場合にも生活の安定を保つことができます。

事業主に限らず、家族も加入対象となる場合があり、本人だけでなく家族のリスクにも幅広く備えられる点も大きなメリットです。

特に、小規模企業共済や国民健康保険組合など、個人事業主が選択できる保険制度には様々な種類があり、ライフスタイルや経営状況に応じて最適なものを選ぶことができます。

| 給付内容 | 具体例 | 対象となる社会保険 |

|---|---|---|

| 医療費の自己負担軽減 | 診療・入院費用の窓口負担3割 | 国民健康保険、任意継続保険、国民健康保険組合 |

| 老後の年金受給 | 65歳以降の老齢基礎年金(国民年金) | 国民年金 |

| 傷病時の生活保障 | 傷病手当金 | 協会けんぽ、健康保険組合 |

| 出産時の支給 | 出産手当金・出産育児一時金 | 国民健康保険、協会けんぽ等 |

| 高額医療費制度 | 高額療養費の支給 | 全ての公的医療保険 |

保険料負担・デメリットについて

社会保険の最大のデメリットは保険料の負担が比較的重いことです。

特に個人事業主の場合、会社員と異なり「労使折半」がなく、全額を自分で負担しなければならない点に注意が必要です。

例えば国民健康保険料は前年の所得や住んでいる自治体によって計算されるため、事業収入が大きい場合や家族が多い場合には負担額が高額となることがあります。

また、国民年金も月額定額で掛け金を支払う仕組みとなっており、忘れずに納付する自己管理が必須です。

さらに、協会けんぽや健康保険組合のような被用者保険には原則として加入できないため、会社員と比較して保障内容やサービスが限定的な場合もあることを理解しておきましょう。

特に、傷病手当金など一部の給付は受けられない社会保険もあるため、加入前に十分な比較検討が必要です。

| デメリット | 具体例・備考 |

|---|---|

| 保険料の全額自己負担 | 会社員の場合の「労使折半」がない |

| 高額になるケースがある | 所得が高い、扶養家族が多い、自治体による算定差 |

| 給付内容の制限 | 傷病手当金や出産手当金がない保険もある |

| 納付・手続き自己管理 | 納付忘れや手続き遅延のリスク |

個人事業主が社会保険加入でよくある質問

国民健康保険料の計算方法は?

国民健康保険料は、お住まいの自治体ごとに設定されており、「所得割」「均等割」「平等割」「資産割」など複数の項目の合計によって決まります。

多くの自治体で前年の総所得金額等に応じて保険料が算出されます。均等割は加入者全員に一律で課される分で、平等割は1世帯単位で課されます。

また、介護保険料(40歳から64歳)も加算される点に注意しましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 所得割 | 前年所得に応じて割合で算定 |

| 均等割 | 加入者1人ごとに定額で算定 |

| 平等割 | 世帯ごとに定額で算定 |

| 資産割 | 資産の所有に応じて算定(自治体による) |

| 介護保険料 | 40歳~64歳のみ加算 |

保険料は年度ごとの決定通知書で詳細が届くほか、市区町村の国保担当窓口や公式サイトでもシミュレーションが可能です。

扶養に入る場合の注意点

配偶者や親族が会社員(厚生年金・健康保険被保険者)の場合、一定の収入条件を満たせば扶養としてその社会保険に入ることができます。

主な収入基準は「年収130万円未満」かつ「被保険者の収入の半分未満」です。

しかし、扶養が認められるかは健康保険組合(協会けんぽ・組合健保)ごとに細かな規定が異なるため、開業後や収入が変動した際は必ず事前に確認しましょう。

また、開業届を提出しただけではすぐに扶養認定から外されることはありませんが、事業の実態や年間収入の見込みによっては、「扶養不可」となる場合があります。

不安な場合は勤務先の人事・総務や保険組合に相談することをおすすめします。

社会保険の見直しや乗り換え方法

独立・開業や廃業、法人成りなどライフステージや事業状況が変わると、社会保険の種類や加入方法も見直す必要があります。

たとえば、個人事業主から法人化する際には、健康保険や厚生年金保険(社会保険)への切り替え手続きが必要となります。

国民健康保険から任意継続健康保険(退職後2年間)や国民健康保険組合への乗り換えを検討する場合も、資格喪失や加入条件、申請期限があることに注意しましょう。

| シチュエーション | 必要な手続き | 注意ポイント |

|---|---|---|

| 廃業した場合 | 社会保険資格喪失届・国民健康保険加入 | 速やかに各種切り替え申請が必要 |

| 法人化した場合 | 新たに健康保険・厚生年金保険に加入 | 法人設立後速やかに手続きが必要 |

| 収入減少や転職 | 扶養への切替や任意継続制度を利用 | 保険料や給付条件を必ず確認 |

状況ごとに必要な手続きや加入後の保険料の負担が異なるので、計画的に社会保険の見直し・手続きを行うことが重要です。

自治体や保険組合、年金事務所などへ相談し、最適な方法を選択しましょう。

まとめ

個人事業主でも「国民健康保険」や「国民年金」、また条件次第では「国民健康保険組合」や「任意継続」など複数の社会保険に加入することができます。

従業員を雇用したり法人成りをすれば「協会けんぽ」への加入も可能です。

それぞれメリット・デメリットがあるため、自身の状況に合った最適な方法を選択しましょう。