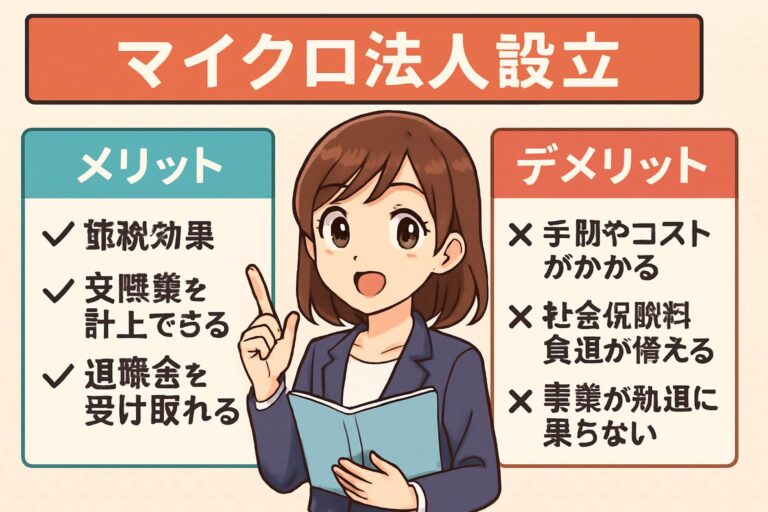

マイクロ法人の設立には節税や社会保険料削減といったメリットがある一方、コストや事務負担などのデメリットも存在します。

本記事では、マイクロ法人の基礎知識からメリット・デメリット、活用するためのポイントまで、損をしない判断基準を網羅的に解説します。

マイクロ法人とは何か概要を解説

マイクロ法人の定義と特徴

マイクロ法人とは、従業員数が1名から数名程度の極めて小規模な株式会社や合同会社などの法人形態を指します。

日本国内では法的に「マイクロ法人」という明確な定義は存在しませんが、主に経営者本人のみ、または家族数名で運営する法人を指すことが一般的です。

具体的には、代表取締役一人のみで運営され、売上規模や資本金も比較的小さいケースが大半です。

このような小規模な法人形態は、独立して事業を始めたい個人や副業、フリーランスの方が社会保険や税金の最適化、事業拡大に向けた基盤づくりのために選択するケースが増えています。

| 項目 | マイクロ法人 |

|---|---|

| 従業員数 | 1~数名(代表者のみも多い) |

| 主な設立目的 | 社会保険・節税・事業拡大・信用力向上 |

| 代表的な業種 | IT、コンサルティング、クリエイティブ系、投資、不動産 |

| 資本金 | 数万円~数十万円が主流 |

個人事業主や一般法人との違い

個人事業主や中規模・大規模法人と比べ、マイクロ法人は運営規模や設立の目的、税制度への対応が異なります。

以下の表で比較します。

| 比較項目 | マイクロ法人 | 個人事業主 | 一般法人 |

|---|---|---|---|

| 責任範囲 | 有限責任 | 無限責任 | 有限責任 |

| 設立手続き | 法人登記(やや複雑) | 税務署へ個人事業開始届のみ | 法人登記・各種設立書類(さらに複雑) |

| 社会保険への加入 | 強制加入(役員1名でも) | 任意(要件付き) | 強制加入 |

| 税率 | 法人税(比較的低い) | 所得税(累進課税、所得が大きいほど税率上昇) | 法人税(段階的に増加) |

| 信用力・資金調達 | 法人格で一定の信用 | 個人の信用に依存 | 高い信用力(規模による) |

| 会計処理・決算 | 年次決算・申告が必要 | 青色申告・決算手続きは簡易 | 年次決算・申告が必要(規模大きい) |

一般的に、事業規模が小さく、リスクを最小限に抑えつつ社会保険や節税対策を重視したい方にとって、マイクロ法人は有効な選択肢となっています。

個人事業主と比べると信用力や社会的ステータスが向上し、経営リスクも有限責任に限定されます。

一方で、法人登記や決算・社会保険対応など負担も増えるため、目的や事業規模に合わせた最適な形態選択が必要です。

マイクロ法人を設立する主なメリット

社会保険料の最適化が可能

マイクロ法人を活用する大きなメリットのひとつが、社会保険料の負担を最適化できる点です。

個人事業主の場合、国民健康保険や国民年金の保険料は所得に応じて高額となるケースがあります。

一方、マイクロ法人を設立し、役員報酬を調整することで、社会保険料の基準となる報酬額をコントロールできます。

これにより、一定額以上の保険料負担が発生しない範囲で社会保険に加入できるため、全体の保険料負担を抑えることが可能です。

また、家族を役員にすることで配偶者や子供も社会保険に加入させることができ、将来的な年金受給資格の確保にもつながります。

節税効果について

マイクロ法人を設立することで活用できる節税の幅が大きくなるのも特筆すべきメリットです。

法人化により、所得分散や経費計上の枠組みが広がり、個人事業主と比べて税負担を抑えやすくなります。

| 個人事業主 | マイクロ法人 |

|---|---|

| 所得税(累進課税・最大45%) | 法人税(中小法人は15~23.2%程度) |

| 必要経費に制限あり | 法人の経費計上範囲が広い |

| 家族への給与払は全額損金不可 | 役員報酬や給与で所得分散が可能 |

役員報酬を最適化すれば個人と法人双方の税負担を分散でき、課税所得をコントロールすることができます。

そのため、一定以上の利益が見込める場合は、法人化による節税効果は大きな魅力となります。

信用力の向上と取引先へのメリット

法人格を持つことで取引先や金融機関に対しての信用度が向上する点も大きな魅力です。

特にBtoB(法人間取引)の場合、企業によっては個人事業主との取引自体を行わない場合もあります。

マイクロ法人を設立することで、「法人名義」での契約や見積・請求が可能となり、取引先からの信頼度が高くなります。

また、社会的な認知や外部へのアピール材料としても「株式会社」や「合同会社」といった法人格は有利に働きます。

資金調達の選択肢が増える

法人化することで、金融機関からの融資や補助金、助成金などの資金調達の選択肢が増える点も見逃せません。

個人事業主では対象外となる公的な創業融資、日本政策金融公庫などの制度を、マイクロ法人であれば活用できる場合が多いです。

また、補助金・助成金には法人のみ申請可能な制度もあり、事業拡大や設備投資の際に有利となります。

経営の自由度と経費計上範囲の拡大

マイクロ法人のオーナー経営者は、個人事業主と比べて認められる経費の範囲が広いことから、適切な支出を経費計上できる自由度も大きなメリットです。

社宅制度や役員報酬、交通費や研修費・福利厚生費用など、法人として認められる経費の幅が広がることで、手元に残るお金を有効に活用しやすくなります。

また、経営判断における自由度が高いため、事業活動を多角化したい場合や、新規事業へのスムーズな移行も可能です。

マイクロ法人のデメリットと注意点

マイクロ法人の設立には多くのメリットがある一方で、いくつかの重要なデメリットや注意点も存在します。

事前にデメリットを正しく理解し、適切に対処することが、無駄なコストやリスクを避ける鍵となります。

ここでは、マイクロ法人特有のデメリットや設立・運営時に知っておくべきポイントを解説します。

設立や運営にかかるコスト

マイクロ法人は設立時だけでなく、経営を続ける間も様々なコストが発生します。

特に個人事業主と比較すると、下記のような追加コストがあります。

| 費用項目 | 概要 | 発生タイミング |

|---|---|---|

| 設立費用 | 定款認証料(電子:30,000円)、登録免許税(最低150,000円)など | 法人設立時 |

| 維持費 | 法人住民税(均等割:最低70,000円〜)、会計ソフト利用料、専門家報酬など | 毎年・随時 |

| 社会保険料 | 従業員がいなくても役員分は強制加入となり保険料が発生 | 毎月 |

| 決算・申告費用 | 税理士等への決算申告代行費用、会計処理コスト | 年1回 |

特に赤字経営であっても法人住民税均等割や社会保険料など、毎年一定の維持コストが必ずかかる点に注意が必要です。

社会保険への強制加入のデメリット

マイクロ法人の役員は法人である以上、原則として社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務付けられます。

たとえ実質的な従業員がいなかったり、売上や利益が少なくても、報酬を受け取る役員がいる場合は社会保険に加入し、会社と役員がそれぞれ負担する必要があります。

そのため、社会保険料の会社負担分・個人負担分という追加コストが発生するだけでなく、手取りが減るというデメリットも生じます。

また、最低報酬額を設定しても社会保険料の負担は一定額かかるので、想定以上に経営負担となる場合があります。

法人登記や決算など事務負担が増える点

マイクロ法人を維持するには、法人登記変更、年1回の決算書作成・申告、法人税や消費税の納付、給与計算など様々な事務作業が発生します。

これらは個人事業主のときに比べて手間が増える傾向があり、特に経理や会計の知識が求められます。

また、法人の納税手続きや労働保険・社会保険関連の手続きも、専門的な内容を自分で対応するのは難しい場合が多く、税理士や社労士といった専門家へ外注するコストも考慮が必要です。

手続きの遅れやミスはペナルティにつながることもありますので、慎重な管理が不可欠です。

銀行口座開設や融資審査でのハードル

近年、資本金1円や代表1人のみのマイクロ法人の増加により、銀行によっては新規法人の口座開設や融資申し込みが厳格化されつつあります。

信用履歴や事業計画の提出、事業内容の説明、会社所在地の実在確認などを求められるケースが多いです。

特に副業や節税目的で設立したマイクロ法人の場合、創業直後の与信が弱いため、融資審査で不利になったり、法人口座自体が開設できないケースもあるため、金融機関とのコミュニケーションが重要です。

赤字でも維持費がかかるリスク

マイクロ法人は毎年一定の固定費が発生するため、たとえ事業が赤字だった場合でも法人住民税均等割や社会保険の会社負担分などの維持費がかかります。

急な売上減少や休眠状態となった場合でも、法人の形を維持するだけで費用が発生する点がデメリットです。

また、資本金を使い切ってしまったり、数年連続の赤字で資金繰りが悪化すると、自主的な休眠や解散・清算の手続きを検討する必要も生じます。

費用対効果やリスクを踏まえて、継続的な経営計画が重要です。

マイクロ法人のメリットデメリットを生かすために考えるべきポイント

どんな人・事業にマイクロ法人が向いているか

マイクロ法人は、主に一人または少人数で運営するフリーランス・個人事業主・副業を本業にしたい方、そして小規模なコンサルティングやITエンジニア、不動産投資家、士業、クリエイターなどに向いています。

年間売上が数百万円〜1,000万円程度で、社会保険料や節税に悩みのある人がメリットを最大限に活用できる傾向があります。

また、法人化によって新たな取引先獲得や事業拡大を目指す事業者にも有効です。

設立前に押さえるべき損をしない条件

マイクロ法人設立のタイミングや手法によっては、期待した効果が十分得られない場合があります。

以下の条件に当てはまるかをチェックすることで損を回避しやすくなります。

| チェックすべきポイント | 具体的な注意点 |

|---|---|

| 社会保険料の負担軽減効果 | 現状の所得水準と、法人設立後の役員報酬・社会保険料とのバランスをシミュレーションし、実際に負担増にならないか確認する |

| 事業内容の適合性 | マイクロ法人に適した事業か(設備投資型ではなく、サービス業・フリーランス型か)見極める |

| 経費計上の合理性 | 法人化によって経費として処理できる範囲が増えるが、税務調査に耐えうる理由づけができるか確認する |

| 設立・維持コスト | 登記、税理士報酬、決算費用、社会保険手続きのコストを踏まえ、利益に対して過剰負担となっていないかを精査する |

| 将来的な事業成長性 | 小規模法人で留まることが最適か、それとも拡大を見据えた準備が必要か、ライフプランと照らし合わせる |

資本金や役員報酬の設計の考え方

マイクロ法人の運用において特に大切なのが資本金と役員報酬の設計です。

資本金は1円から設立可能ですが、社会的信用・融資審査などを考慮し、一般的には10万円~100万円程度が無難です。

役員報酬は企業の利益・社会保険料算定・所得分散を意識しつつ、所得税・住民税・社会保険料・法人税負担の最適化を試算して決めることが重要です。

自身や家族に給与を分散し、トータルで手取り額と税・保険負担が最適となる設計を目指しましょう。

| 設計項目 | ポイント |

|---|---|

| 資本金 | 1円からOKだが、信用確保や各種許認可も考慮して10万~100万円が安心 |

| 役員報酬 | 企業の損益予測と社会保険料の関係、最小報酬額(社会保険加入要件)などを踏まえ、シミュレーションで決定する |

| 家族を役員にする場合 | 所得分散による節税効果と、家族の社会保険加入義務や扶養外れリスクも併せて検討 |

税理士・社労士など専門家の活用

マイクロ法人の運営において、税務・法務・社会保険の手続きは想像以上に複雑です。

税理士や社会保険労務士といった専門家を上手に活用することで、無駄な税負担や社会保険料の払いすぎ、法令違反のリスクを減らすことができます。

特に初めて法人化する場合や、複数所得源がある場合、役員報酬の設計が難しい場合は、設立前の相談だけでなく継続的な顧問契約を検討しましょう。

毎年の税制改正や助成金、補助金情報にも専門家ならではのアドバイスが受けられるので、最新情報に敏感になっておくことも大切です。

マイクロ法人の設立や運営でよくある質問Q&A

ここでは、これからマイクロ法人の設立や運営を検討している方から実際によく寄せられる質問とその回答をまとめました。

最新の情報と実務経験をもとに、安心して一歩を踏み出すための参考にしてください。

| 質問 | 回答 |

|---|---|

| マイクロ法人の設立に必要な最低資本金はいくらですか? | 株式会社の場合、資本金1円から設立が可能です。合同会社(LLC)も同様に1円から設立できます。ただし、融資や取引先の信用、経理実務上は、数十万円から百万円程度の資本金を用意するケースが一般的です。 |

| 設立時に法人の所在地は自宅でも可能ですか? | 自宅を法人の本店所在地として登記することは可能です。ただし、賃貸の場合は契約書で法人利用が認められているかを事前に確認が必要です。また、マンション管理規約や近隣への配慮も大切です。 |

| マイクロ法人設立後にかかる税金やコストはどのくらいですか? | 主に発生するのは法人住民税(均等割で年7万円~)、法人税、消費税(売上規模により2期目以降)、社会保険料(加入義務)、税理士報酬などです。特に利益が出ていなくても、最低限必要な税金や維持費は発生する点に注意が必要です。 |

| マイクロ法人でも社会保険への加入は必須ですか? | 役員1名のみでも、法人形態であれば法律上、健康保険と厚生年金保険への加入が原則必須です。社会保険料の支払いを考慮して役員報酬等を設計しましょう。 |

| 税務申告や決算は自分でもできますか? | 法人口座管理や帳簿付けの知識・経験があれば自力でも可能ですが、税制や労務管理は複雑です。大半のマイクロ法人オーナーが税理士や社労士など専門家へ依頼しています。コストと労力を比較し、早めの相談がおすすめです。 |

| 銀行口座は必ず開設できるのでしょうか? | マイクロ法人でも法人名義の銀行口座開設は原則可能ですが、近年は犯罪防止などの観点から審査が厳格化しています。事業計画書や定款、実際の取引相手などの書類が必要になる場合が多いため、開設まで余裕を持ったスケジューリングが必要です。 |

| 赤字が続いても法人を継続できますか? | 赤字でも資金繰りや法定費用(住民税均等割など)が支払える限りは法人の存続が可能です。ただし、長期的に赤字が続く場合は事業内容や維持コストの見直しも検討しましょう。 |

| 個人事業主からマイクロ法人へ切り替えるタイミングはいつが最適ですか? | 売上規模や利益、社会保険の必要性・将来的な信用力などを総合的に判断し、「利益が増えて所得税負担が重くなってきた」「事業規模を拡大したい」「取引先との関係を強化したい」などのタイミングが目安です。ただし、事前に専門家への相談をおすすめします。 |

| 役員報酬や配当はどのように決めればよいですか? | 役員報酬は「毎月一定額」であることが税務上の要件です。社会保険料や税金負担を考慮し、最適な金額設定をすることが重要です。配当については利益から支払うことができますが、配当に対しても税金がかかるためバランスを検討しましょう。 |

| 会社を休眠させることは可能ですか? | 事業活動を停止し、休眠届を所轄税務署や自治体へ提出することで、法人を休眠状態にできます。ただし、法人住民税の均等割(年額7万円~)など最低限の維持費は発生します。将来的に再開予定があれば休眠、そうでなければ解散・清算手続きを検討しましょう。 |

その他よくあるご相談

上述のほか、「副業のために法人化するメリットは?」「家族を役員にできる?」「インボイス制度の影響は?」などのご質問も多く寄せられます。

個々の状況により最適な選択肢は異なるため、最新の税制や社会保険制度に精通した税理士・社労士へ早めに相談することで、リスク回避と損をしないための判断がしやすくなります。

まとめ

マイクロ法人は、社会保険料や節税面でメリットがある一方、設立・運営コストや事務負担、強制的な社会保険加入などのデメリットも存在します。

自身の事業や働き方に合致するか、事前に収支シミュレーションと専門家への相談を行い、慎重に設立を検討することが重要です。