この記事では、「マイクロ法人の事業内容」に特化し、法人設立時に選ばれているおすすめ業種や税務・社会保険のポイント、定款の記載例や事業内容変更の手順などを詳しく解説します。

これを読むことで、最適な事業内容の選び方と注意点、節税や収益化のヒントがわかります。

マイクロ法人とは何か

マイクロ法人の定義と特徴

マイクロ法人とは、極めて小規模な会社を指し、主に代表者自身が経営や実務を担う法人形態です。

法的には株式会社や合同会社などの形態を取りますが、従業員を雇わず役員のみ、もしくは最少人数で運営されるのが一般的です。

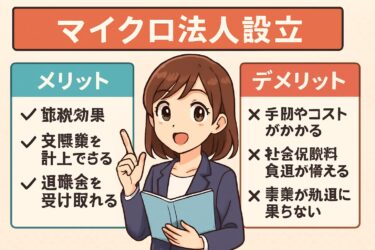

主な目的として、社会保険料の削減や節税効果の最大化、業務の独立性と信頼性の向上が挙げられます。

特に近年では、副業解禁の流れやフリーランスの増加に伴い、個人事業主からマイクロ法人へ切り替えるケースが増加傾向にあります。

マイクロ法人では、会社設立の手続きが比較的シンプルで初期費用も抑えられます。

資本金の金額も1円から設定可能で、大きな資金調達を必要としない業種に適しています。

また、代表者自身が登記上の「法人代表」となることで、対外的な信用力が上がり、契約や取引の幅が広がる点もメリットです。

| 分類 | 特徴 |

|---|---|

| 設立形態 | 株式会社・合同会社など選択可能 |

| 規模 | 代表者1名または少人数体制 |

| 資本金 | 1円から設立可能 |

| 代表者の立場 | 法人の経営者(役員) |

| 事業スタイル | 兼業・副業や独立起業に向く |

| 主な目的 | 社会保険・節税・信用力向上 |

個人事業主との違いについて

マイクロ法人は個人事業主とは運営・税務・責任範囲において異なります。

個人事業主は個人の信用で事業を行い、所得税が課税される一方、マイクロ法人は法人格を持つため法人税が適用され、社会保険の加入義務や経費計上の範囲も異なります。

| 比較項目 | マイクロ法人 | 個人事業主 |

|---|---|---|

| 法的地位 | 法人格(独立した会社) | 自然人(個人) |

| 税制 | 法人税、消費税など | 所得税、消費税など |

| 社会保険 | 代表者も原則社会保険に強制加入 | 国民健康保険・国民年金 |

| 資金・信用 | 法人名義での取引、資金調達が可能 | 個人名義での取引 |

| 責任範囲 | 出資額の範囲で有限責任 | 無限責任(事業のすべてに個人責任) |

| 決算・申告 | 決算報告書類が必要 | 青色申告や確定申告がメイン |

これらの違いを理解した上で、自身の事業目的や将来性、節税・社会保険対策などニーズに合わせてマイクロ法人化を検討することが重要です。

法人設立は事業の規模や成長計画に合わせて判断し、会社形態の選択や登記内容も十分検討しましょう。

マイクロ法人で選ばれている主な事業内容

マイクロ法人は、少人数で効率的に経営できるため、多様な事業内容で設立されることが特徴です。

特に初期投資や人的リソースを最小限に抑えられる業種が人気であり、副業・兼業にも適しています。

ここでは、マイクロ法人によく選ばれている代表的な事業内容と、その理由を詳しく解説します。

定番のおすすめ業種一覧

| 業種 | 主な業務内容 | マイクロ法人に適した理由 |

|---|---|---|

| コンサルティング業 | 経営戦略、マーケティング、人事労務などの専門知識を生かした助言業務 | 個人のスキルを生かせ、オフィス不要。人件費も抑えやすい |

| 不動産管理業 | 自己所有物件や他人所有物件の管理業務(賃貸管理、清掃・修繕手配など) | 収益が安定し、法人化による節税効果も期待できる |

| IT関連事業 | システム開発、アプリ・ウェブ制作、ITサポートなど | リモートワーク・在宅でも運営でき、初期コストが低い |

| ライター・編集・デザイン・クリエイター業 | コンテンツ制作(記事執筆、イラスト、WEBデザイン、動画編集等) | 個人事業主からの法人化がスムーズで、少人数での運営が容易 |

| 投資運用業 | 株式・不動産への投資、資産運用(ただし金融商品取引法など規制業種に注意) | 法人名義での取引が可能となり、節税メリットも享受できる |

コンサルティング業

コンサルティング業は、専門的なノウハウや経験をもとに事業者や個人へアドバイスを提供する業種です。

ITコンサル、人事コンサル、経営コンサル、マーケティングコンサルなど幅広い分野があり、報酬単価も高い傾向です。

オフィスを持たず、自宅やシェアオフィスで事業ができるため、マイクロ法人に最適な業種として定評があります。

不動産管理業

不動産の賃貸管理や物件オーナー業も、定期的な収入を得られやすく、税務上のメリットを享受できる代表的な業種です。

個人で所有する不動産をマイクロ法人名義で管理し、家賃収入や管理報酬を法人で受け取ることで、社会保険加入や節税効果を得る方法がよく活用されています。

IT関連事業

システム開発、WEBサイト制作、アプリ開発、ITコンサルティングなどは、初期費用や維持費が少なく、テレワークにも対応できるため人気です。

SES業(システムエンジニアリングサービス)や受託開発など、多様な働き方ができることが魅力です。

IT関連は単独や少人数体制でもビジネスが成立しやすく、マイクロ法人との相性も良いと言えます。

ライター・編集・デザイン・クリエイター業

WEBライター、編集者、グラフィックデザイナー、動画クリエイター、イラストレーターなど、クリエイティブ分野もマイクロ法人で選ばれる業種です。

フリーランスから法人化することで業務拡大や信頼性向上、節税のメリットがあり、外注化や業務委託も容易に行えます。

投資運用業

自社資金による株式投資や不動産投資を行う投資運用業も注目されています。

法人化することで所得分散や役員報酬を活用した節税が可能ですが、金融商品取引法などの規制には注意が必要です。

例えば、不動産管理業との兼業で法人名義での資産運用をするケースも一般的です。

実際の事業内容事例

実際にマイクロ法人を設立しているケースとしては、個人で行っていたアフィリエイトサイト運営を法人化した例や、YouTubeチャンネル運営をマイクロ法人に移行した事例、士業(行政書士や社会保険労務士)が法人で活動するケース、ECショップの小規模運営などがあります。

また、不動産オーナーが自分の不動産を管理する目的でマイクロ法人を設立し、法人化によって経費計上の幅が広がり、所得分散を実現できる点も大きな魅力です。

マイクロ法人の事業内容は、個人の経験や専門性・ライフスタイルに合わせて設計できる柔軟性の高さが支持されています。

選ぶ業種ごとに必要となる許認可や法的要件が異なるため、事前に必要事項を十分に確認することが重要です。

マイクロ法人の事業内容を決める際のポイント

将来性と収益性を考慮する観点

マイクロ法人の事業内容を決める際は、その分野の将来性や安定収益が期待できるかどうかを十分に検討することが重要です。

たとえば、IT関連やオンラインサービス、コンサルティング事業などは今後も成長が見込まれる分野です。

市場規模が拡大傾向にある業種を選ぶことで、長期的な経営の安定と企業の成長が期待できます。

また、継続的な収益が得やすい事業は社会保険料や法人税の支払い計画を立てやすく、マイクロ法人ならではのメリットを享受しやすくなります。

| 業種 | 将来性 | 収益性 | 安定性 |

|---|---|---|---|

| IT関連事業 | 高い | 高い | 高い |

| コンサルティング | 高い | 中〜高 | 中 |

| 不動産管理業 | 中 | 中〜高 | 高い |

| ライター・クリエイティブ | 高い | 中 | 中 |

| 投資運用業 | 中 | 高い | 中 |

兼業・副業に適した事業とは

マイクロ法人を設立する目的の多くは個人事業主や会社員の副業・兼業の枠組みを最適に利用することにあります。

たとえば、自由度の高いIT事業やコンサルティング事業は、個人で培ったノウハウを活かしやすく、時間や場所に縛られにくいことが特徴です。

また、不動産管理業やWEB制作事業などは手離れの良さから兼業との相性も抜群です。

副業解禁の流れを受け、社会的な信用力や銀行融資にも有利な事業内容を選択するケースも増えています。

副業収入を安定して得たい場合、最初はシンプルな事業モデルを選択し、事業拡大の際に業種を追加するのも一つの戦略です。

社会保険と事業内容の関係性

マイクロ法人では、会社設立による社会保険への強制加入が法律で定められているため、事業内容が社会保険料の負担に及ぼす影響もしっかり把握する必要があります。

たとえば、事業収益が一定以上見込まれる場合は社会保険料の支払いが増加しますが、医療保険や年金の制度上のメリットを受けることもできます。

特にフリーランスが健康保険料を抑えたい場合には、法人設立によって全国健康保険協会(協会けんぽ)への加入が可能になる点は大きなメリットです。

どういった事業を展開するかによって従業員の有無や雇用形態が異なるため、適切な事業計画を立て、法人税や社会保険料とのバランスを考えながら事業内容を選定することが重要です。

マイクロ法人と税務に関する重要ポイント

節税メリットのある事業内容

マイクロ法人を設立する主な目的のひとつが、税負担の最適化を図り節税メリットを享受することです。

事業内容によって経費計上できる範囲や税優遇の対象に差が生まれるため、どのような業種にするかは非常に重要なポイントとなります。

特に不動産管理業やコンサルティング業、IT関連事業などは、経費として認められる支出が多い傾向にあります。

たとえば、事務所家賃、パソコン・ソフトウェア、打ち合わせに伴う交通費、研修費などが挙げられます。

一方で、投資運用業などは、事業所得とならず雑所得・譲渡所得として取り扱われるケースが多く、法人の節税メリットが十分に享受できない場合もあります。

事業内容の設定時には「経費に計上しやすいか」「損金として落とせるものが多いか」を検討することが大切です。

適正な経費計上と事業内容の関係

マイクロ法人の節税においては、事業と認められる範囲で適正に経費を計上することが非常に重要です。

不必要な経費、私的な支出を経費として計上することは、税務調査時に否認される要因となります。

代表的な経費には、下記のような項目が挙げられます。

| 主な経費項目 | 計上のポイント | 関連する事業内容例 |

|---|---|---|

| 通信費 | 事業用スマートフォン、パソコンなどに係る費用 明確に業務利用と分けて管理する | IT関連事業、コンサルティング業 |

| 交際費 | 取引先やクライアントとの会食など業務上必要なもののみ | コンサルティング業、不動産管理業 |

| 研修費・書籍代 | スキル向上や情報収集のための費用で、業務と直接関係のあるもの | ライター・クリエイター業、IT関連事業 |

| 地代家賃 | 自宅兼事務所の場合は事業使用部分のみ按分計上 | 全業種共通 |

経費は「対価性」「必要性」「相当性」が求められるため、事業内容ごとに、どの支出が経費になり得るかを明確にしておくことが大切です。

業務内容を裏付ける証憑(レシート・契約書など)の保管も必須となります。

消費税や法人税に関する注意点

マイクロ法人は、資本金や従業員数が小規模であるケースが多いため、設立初期は消費税の免税事業者となる場合が一般的です。

ただし、2期目以降や売上規模によっては課税事業者となるため、事業計画を立てる際には将来的な消費税納税義務も見据えておく必要があります。

法人税については、所得が800万円以下の場合は中小法人の軽減税率(15%)が適用されます。

人件費や経費計上の仕方によって課税所得額が変動するため、役員報酬の設定や経費計上の戦略がマイクロ法人の税負担に直結します。

また、業種によっては地方税(事業税や住民税)の取り扱いにも注意すべき点があります。

消費税の「簡易課税制度」や「インボイス制度」の対応など、業務内容によって必要となる税務手続きも異なります。

また、税務署から「実態のない法人」と見なされないためにも、事業内容の根拠となる契約書や業務記録をきちんと残しておくことが重要です。

事業内容の決め方と変更方法

定款への記載例

マイクロ法人を設立する際、事業内容は定款に正確に記載することが法的に求められています。

定款は会社の基本方針や事業範囲を規定する重要書類であり、法人登記時に法務局へ提出します。

曖昧または狭すぎる内容を記載すると、後々新たな事業展開がしたい場合に変更手続きが必要となり負担が増えるため、十分に配慮しましょう。

一般的には、できるだけ幅広い事業内容を定款へ盛り込むことで、将来の事業拡張や業種変更にも柔軟に対応できます。

たとえば、以下のような事業目的の記載例がよく用いられます。

| 項目 | 具体的な記載例 |

|---|---|

| コンサルティング業 | 各種経営コンサルティング業務 |

| IT関連事業 | インターネットを利用した情報提供サービス業、Webサイト・アプリケーションの企画・開発・運営 |

| 不動産管理 | 不動産の賃貸・管理及びこれらに付帯する業務 |

| クリエイター業 | 書籍・印刷物・ウェブコンテンツ等の企画・制作・編集・販売 |

| 投資運用 | 各種有価証券への投資及びその管理並びに運用 |

複数の業種を組み合わせて記載しておくことで、事業の方向転換や拡大が必要となった際にも、速やかに対応できます。

事業内容を変更する場合の手続き

事業開始後に新たな分野へ進出したい場合や、収益構造の見直しにより主要事業を変更する場合は、定款に記載されている事業目的の変更が必要となります。

正しい手続きを踏まなければ、銀行融資や公的助成金の申請時、さらには税務調査の際に不利益を被る可能性もあります。

事業目的変更の主な手順は以下の通りです。

| 手続き | 概要 | 必要書類 |

|---|---|---|

| 株主総会の開催 | 事業目的の変更には、定款変更のための特別決議が必要(通常は出席株主の3分の2以上の賛成) | 株主総会議事録 |

| 法務局への届け出 | 変更後の定款と議事録を法務局へ提出して登記する | 変更後定款、株主総会議事録、登記申請書、印鑑届書など |

| 税務署等への届出 | 必要に応じて税務署や都道府県税事務所、市区町村役場にも変更を報告 | 異動届出書等 |

特に新たに許認可が必要な業種へ進出する場合は、事業開始前に該当する許認可を取得しなければなりません。

また、定款変更を伴わない範囲の軽微な事業内容の追加や修正でも、社会保険や税務の届出を適切に行うことでトラブルを未然に防げます。

マイクロ法人の事業内容は、設立時の時点で幅広く記載し、変更や拡張が生じた場合には都度、法的・税務的な手続きを怠らないことが重要です。

マイクロ法人の事業内容を決めるときに注意するポイント

マイクロ法人の設立や運営において、事業内容の決定は極めて重要です。

不適切な事業内容の記載や管理は、法的リスクや将来的な業務拡大の妨げになることがあります。

ここでは、事業内容を決める際に必ず押さえておくべきポイントを詳しく解説します。

法務面での留意事項

会社登記や運営の際に、法令違反を避けるためにも事業内容の表現や範囲には十分注意が必要です。

極端に限定的な記載をすると、将来の事業展開に支障を来す可能性がある一方、あまりに包括的すぎると審査上問題になることも考えられます。

また、事業内容が違法となる業種(例えば、無認可の金融・風俗など)には絶対に手を出さないようにしましょう。

| 観点 | 具体的な注意点 |

|---|---|

| 登記時の記載 | 将来的に行う可能性のある業務も含めて記載することで、事業拡大時の登記変更手続きを省ける場合がある |

| 審査への影響 | 金融機関の口座開設や融資の際、事業内容が実態とかけ離れていると審査が通りにくくなる |

| 違法性の有無 | 風俗営業・金融・医療関連など、許認可が必要な業種や一部規制業種は特に厳重に確認が必要 |

開業届や許認可が必要なケース

事業によっては、登記とは別に税務署への開業届や各種許認可が必要となる場合があります。

許認可が必要な事業で届出を怠った場合、行政指導や処分の対象になる可能性があります。

業種によって異なる規制や手続きについて、事前に必ず確認することが重要です。

| 業種 | 必要な許認可(例) | 管轄官庁 |

|---|---|---|

| 飲食店 | 食品衛生法に基づく飲食店営業許可 | 保健所 |

| 不動産業 | 宅地建物取引業免許 | 都道府県知事または国土交通大臣 |

| 人材派遣業 | 労働者派遣事業許可 | 厚生労働省 |

| 医療関連 | 医療法人設立認可等 | 都道府県/厚生労働省 |

また、事業開始後に内容の追加や変更が発生した場合は、速やかに必要な届出や許認可の取得を行うことも義務付けられています。

マイクロ法人の事業内容決定は、将来の柔軟な事業運営と法的リスク回避の両方の観点を意識し、慎重に進めましょう。

まとめ

マイクロ法人の事業内容は節税や社会保険対策を意識しつつ、自身の強みや将来性を考慮して選定することが重要です。

IT関連事業や不動産管理業、コンサルティング業など日本で広く選ばれている業種を参考に、法的手続きや税務面も確実に対応しましょう。

定款変更や許認可申請も忘れず、適正な運営を心がけることが成功へのポイントです。